獅子舞(ししまい)衣装

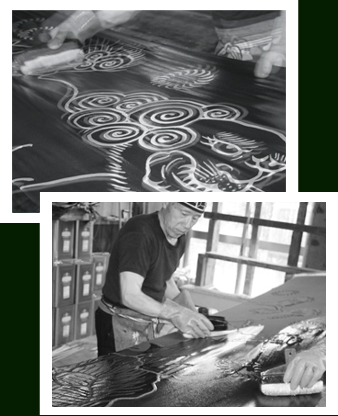

伝統文化である「獅子舞」の衣装を、伝統技法である本染めにてお作りします。

獅子舞に使用される衣装のデザイン、仕立て方、サイズなどは、地域や各会によって異なります。お客様がご希望される獅子舞衣装の情報をお申し付け下さい。お見積り、納期などをご返答いたします。

現在ご使用されている獅子舞衣装と同じものを製作希望の場合は、現物サンプルを弊社までお送りください。

同じデザインで染め上げ、同じ仕立て方にて仕上げます。

- ※多少の違いが生じる可能性がある場合は、その都度ご連絡いたします。

- ■まずは、獅子舞衣装のお問合せについてをご参照の上、お問合せ下さい。

【生地について】

当社では、基本的に60ブロード、シャークスキン、舞布、79Aなどの綿生地にて製作いたしております。

ご希望の生地がございます場合は、お気軽にご相談下さい。

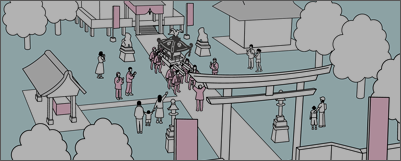

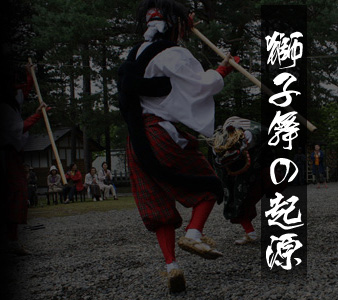

獅子舞の起源はインド地方と言われています。日本での獅子舞の始まりは、16世紀はじめといわれています。

室町時代から江戸時代の初期のころになると、「江戸大神楽師」、「伊勢大神楽師」と呼ばれる団体が、「悪魔払い」のために獅子舞を踊りながら全国をまわったとされています。

現在、日本の獅子舞には大きく分けて二つの系統があります。

【伎楽(ぎがく)系】

獅子の頭につけた胴幕の中に人が入って舞う「立ち獅子舞」が多く、大陸から伎楽の一つとして伝来した伎楽系の獅子舞と言われています。

【風流(ふうりゅう)系】

関東・東北地方などで行われている鹿舞(ししおどり)と呼ばれるもので、鹿〔しし〕の頭をかぶり、胸に太鼓を付けた一人立ちの舞いで、太鼓を打ちながら踊るものです。

■永山獅子舞保存会様(北海道-永山神社)

■上川神社獅子舞部様(北海道-上川神社)

北海道旭川市での獅子舞

旭川市で行われている獅子舞は、富山県からの移住者有志が昭和のはじめごろ伎楽系獅子の舞いを伝えたとされています。

現在では「神様(お神輿)が通る道を清めるための舞」として、獅子舞を悪霊や邪気(穢れ)にみたて、天狗がそれを倒す物語になっています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

デザイン、生地、染め方、仕立て方など様々な専門用語が飛び交います。弊社がこれまで培った経験・伝統を基にご説明させて頂きます。

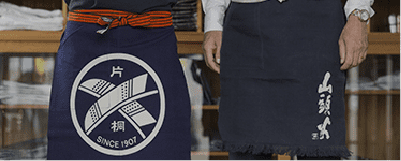

●半纏・法被・よさこい衣装のオーダーメイド承ります

半纏、法被、よさこい衣装などの祭り衣装をオーダーメイド致します。

職人が一点一点丁寧に綿生地を染色する「本染め」や、軽量で動きやすくシワになり難いポリエステル生地に吹付で染色する「分散昇華染め」など、様々な染色技法を駆使して、お客様の要望に合った半纏、法被、よさこい衣装をお作りします。

お気軽にお問合せください。

●半纏と法被の違いと表記について

歴史的な観点から諸説が色々ありますが、江戸時代末期から区別がなくなっているというのが有力な説で、現在の一般的な見解では、「法被=印半纏」のようです。詳しくはこちらをご参照ください。>> 半纏と法被の違いについて

弊社では、基本的に半纏と法被を同じものとしてご案内しております。制作事例での表記につきましては、お客様から頂戴したコメントで使用されている言い方や、お問合せ時、製作時に使用している言い方で記載しております。予めご了承ください。

-

メールでのお問合せ

半纏・法被専用お問合せフォーム

-

FAXでのお問合せ

0166-26-7422

半纏・法被専用FAX用紙ダウンロード

-

電話でのお問合せ

0166-29-0000(代表)

営業時間内でのご対応となります。

-

よさこい衣装の

オーダーメイド

よさこい衣装を染色からお作りします。

-

神輿半纏・神輿衣装の

オーダーメイド

粋な神輿半纏をお作りします。

-

祭り半纏・法被の

オーダーメイド

本染め半纏、法被をお作りします。

祭り用品通販、和装オーダー製作販売

-

<帯の販売・通販>

既製品の唐棧平ぐけ帯、平ぐけ帯をご用意しております。

>>法被・半纏の帯のお問合せはこちら -

<作務衣オーダーメイド>

作務衣のオーダーメイドを承ります。本染めで染色します。

>>作務衣のお問合せはこちら -

<鯉口シャツ セミオーダー>

既製品の鯉口シャツにご希望の背紋やお名前、ロゴをお入れします。

>>鯉口シャツ 名入れセミオーダーのお問合せはこちら -

<祭り用品・小物>

鯉口シャツ、股引などの祭り用品や小物をご用意しております。

>>祭り用品・小物はこちら

お客様からの口コミ

その他の口コミを見る

2024.05.07

2024.04.10

四国三大祭り「新居浜太鼓祭り」を盛り上げる約50台の太鼓台(山車)のひとつ長野太鼓台の旗や幟は水野染工場さんにな発注させて頂いております。これまで製品は全て満足できる仕上りで、迅速で丁寧なご対応をいただいております。

2024.03.15

丁寧な接客に満足(^^)してます。

2023.08.04

手ぬぐいの種類が豊富です。

2023.07.28

2023.07.03

今年の3月に娘のソフトボール部の先輩に送るためにユニフォームベアを購入しました。あまりのかわいさに、我々現3年も購入してしまいました。

先輩達にも大変喜んでもらえたのですが、残念ながら写真を撮ることが出来ませんでした。

先日娘達にも、最後の試合前にユニフォームベアを渡しました。最後の試合は負けてしまいましたが、一緒にいい写真が撮れました。

とても喜んでくれたので、本当にここでお願いして良かったと思います。ありがとうございました♪

2023.06.26

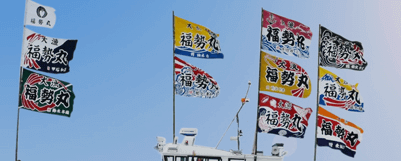

結婚式のお祝いに大漁旗を注文しました。披露宴のスピーチ途中でぱっと広げたところ、皆さんビックリされて大受けでした!

完全オリジナルデザインですが細部まで正確に仕上がり、ぼかし具合も絶妙で大満足です。

2023.03.28

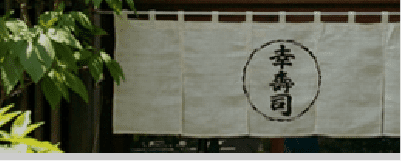

店舗用の暖簾を作成して頂きました。暖簾はお店の顔なので安価な印刷物では無く染物が良かったのでこちらにお願いしました。生地、裏まで染まった文字は良い風合いがあり大変満足しています。値段も納得のいく価格で提案、やり取りもスムーズでした。

2023.02.28

2023.02.13

卒団の記念で作成していただきました。

出来上がりのレイアウトを送っていただき、細かい部分の修正も快く引き受けてくれたり、生地のサンプル品も送っていただいて、要望通りの作品となりとても満足してます!

2023.02.13

2023年1月にアメフトチームの旗(4.5M×3M)を注文させていただきました。(ご参考までに、伸縮ポールと合わせて13万円程度。)

ご対応も、品質も、大満足でございます。

納期に関して随分とわがままを言わせていただいたのですが、何とか間に合うようにと、超特急で作成いただき、大変感謝しております。

最初にお電話でご相談させていただいたのが1月20日(金)。

発送を頂いたのは翌週の1月25日(水)。

東京で受け取ったのが1月27日(金)。

と大変スムーズなやり取りでした。

これから旗を作成されるご予定の方は、水野染工場さん、とてもおすすめですよ!

私たち川崎グリズリーズは、JPFFというアメフトリーグで、11年ぶりの東日本大会優勝がかかった試合に臨むところでした。

チームを盛り上げるために、思い切って大きな旗を作成いたしましたが、そのおかげもあってか、無事優勝することができました。

ありがとうございました!

2023.02.06

ユニベアを注文しました。

とても丁寧な対応をして頂き、商品も想像以上の素敵な仕上がりで大満足です。

早くて安く本当に感謝の気持ちでいっぱいです!また、何かありましたら

是非お願いしたいです。

ありがとうございました☆

2022.11.15

店員さんの対応が親切で大変良かった。

何回か動物マスク買いに行くたびに、店員さんの対応に感心します。

2022.11.02

主人の還暦祝いに、お客さん達からのプレゼントにこの大漁旗を選びました。色あざやかでとても素敵な贈り物ができました。ありがとうございます( ´ー`)

2022.10.20

ミニバスのチーム旗をご制作頂きました。

旗が完成するまでの間、担当の保護者さんと何度も何度もやりとりして頂き、とても素晴らしいチーム旗を完成させて頂きました。

チーム関係者一同、心より感謝しています。この先、ずっと何年も子供達を励まし続けてくれることと思います。

本当に有難うございました。

2022.09.25

本当に丁寧な説明、早い納品、どれを取っても素晴らしい対応ありがとうございました!

今後、日除け幕だけではなく暖簾の検討もしたいなと思ってるのでまたよろしくお願いします!!

2022.09.17

先日、よさこい旗の製作を注文しました。

私の下手くそな手書きのイメージ画からデサインを起こして頂き、何度も手直し修正のご対応にお付き合いして頂きました。

お陰様で、イメージ以上に素敵な旗が出来上がり、大変満足しております。

今回で2回目の注文でしたが前回以上に満足しております。

2022.07.30

のれんを作って頂くのが初めてで色々不安もありましたが、お店の対応も良く出来上がりは綺麗な藍染めで、生地の感触もよく喜んでいます。

ありがとうございました。

2022.07.21

暖簾も印半纏も素晴らしい仕上がりでした

角字も対応していただけます

2022.06.07

手拭いですボトル包みは勉強になりました。

手拭いでお客様や大切な人にお渡しできるシリーズを見たいです。平成29年岡崎さんに緑が丘グリーンボーイズ野球少年団旗をお世話になった大木と申します。今団旗のタオル版検討中です。

あと、他の団体の方にも口コミしました。

2022.05.06

水野染工場さんには店舗幕の制作中とても親切に対応していただきました。完成品はこちらの要望以上で満足しています。

アフターサービスも申し分なく、とても感謝しております。

工芸ギャラリー邁

2022.02.23

自分用と贈答用でお世話になりました。

デザインや生地選び、染め方など、素人の私が理解できるくらい丁寧でした。

初めてお願いしたのが、水野染工場さんで本当に良かったです(*^^*)

大満足です☆

2022.01.06

デザインの構成画について色々と相談、修正の対応をしていただきました。

何度でも色んなパターンで作成して頂けたのがよかったです。

お陰様で、思っていた以上の素敵な横断幕を作成していただきました。

ありがとうございました。

2021.12.26

丁寧に相談にのっていただきました。とても品質も良く大満足です。

2021.10.01

最近は旭川土産として、動物マスクを買わせて頂いてます。

2021.08.30

思っていたより少し明るい色でしたが、お店に合っていてとても気に入りました。

素敵な暖簾に仕上げてもらって、緊急事態が終わり営業再開するのが待ち遠しいです。

ありがとうございました!

2021.07.27

今回で2回目の注文をさせて頂きました。

伊豆の漁師たちの間でも評判が良く

噂通りの対応の良さと品質の良さに

驚きと感謝しかありません。

友人の新船祝いにプレゼントし

大変、喜んで頂きました!

毎回不慣れなイメージデザインに

丁寧に対応していただき

そして、お手伝いまでして

頂きありがとうございました。

またご利用できる機会がありましたら

是非!よろしくお願い致します。

2021.07.21

息子が誕生日した記念に両親からプレゼントしてもらいました。

一生モノの素敵な大漁旗、大満足です!!

2021.06.24

娘が動物マスクのお気に入りなので

新たに購入しました。

こちらの手違いでサイズを間違って購入したのですが、

敏速丁寧に対応いただきました。

2020.04.29

手作りマスクのこと、電話で問い合わせ。丁寧に応対して頂く

その他の口コミを見る

友だち、仲間とこのページをシェアできます。